Pharmakodynamik

und therapeutische Möglichkeiten

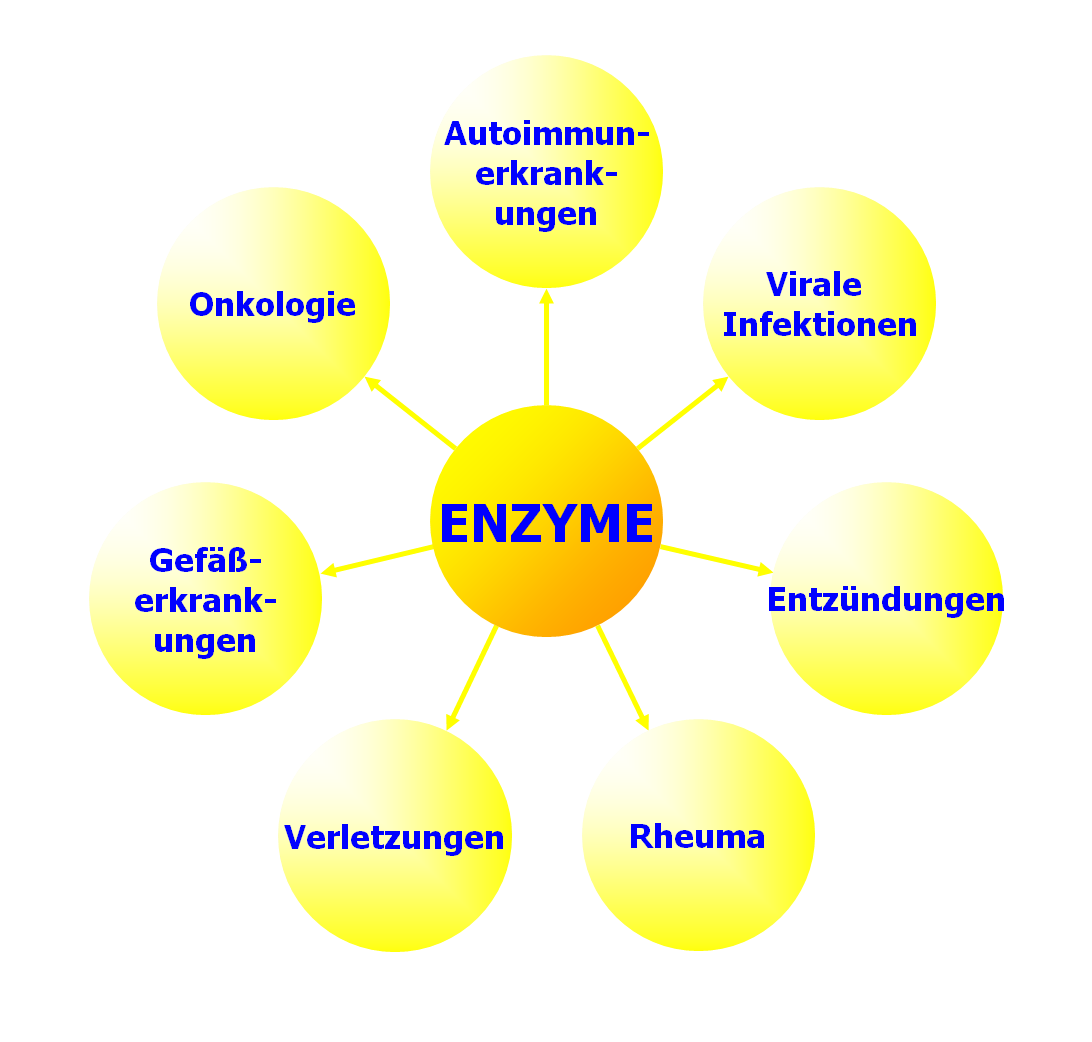

Proteolytische Enzyme bewähren sich in Prophylaxe und Therapie von akuten und chronisch entzündlichen Erkrankungen. Insbesondere Patienten des rheumatischen Formenkreises berichten nach einer Therapie mit proteolytischen Enzymen (z.B. Lysozym, Bromelain, Papain) über eine Reduktion ihrer Schmerzen, bessere Beweglichkeit der Gelenke, insgesamt über eine höhere Lebensqualität.

Lange Zeit war die genaue Wirkungsweise der Enzyme nicht bekannt. Man vermutete, dass nach der Resorption aus dem Intestinaltrakt in die Blutbahn direkte katalytische Effekte des aktiven Enzymzentrums zu den therapeutischen Effekten führen würde. In der Traumatologie waren diese Effekte bereits für das Bromelain beschrieben worden. Hier kommt es bei akuten Entzündungen zu einem schnelleren Abbau von Ödemen, beruhend auf einer durch Proteasen bedingten Aktivierung des MPS ( Mononukleär Phagozytäres Systems), einer Spaltung von Zelltrümmern und Eiweißen, wie z.B. Albuminen.

Doch mit diesen Mechanismen allein ließen sich andere positive Therapieeffekte, wie in der Behandlung von chronischen Entzündungen, bei Autoimmunerkrankungen, auch in der Onkologie, nicht erklären.

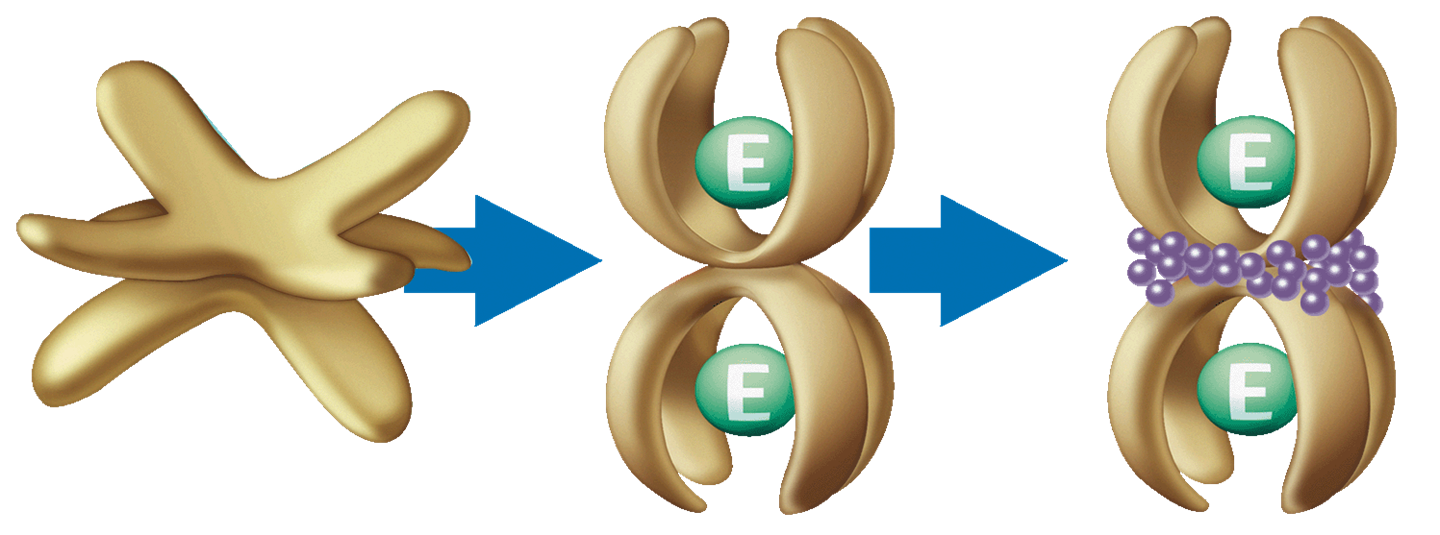

So konzentrierten sich Mitte der 90er Jahre die Forschungen nicht nur auf Enzymmoleküle direkt, sondern auch auf deren Blutbahn-Transportmoleküle α-1 – Antitrypsin und α-2 – Makroglobulin, die sich nach erfolgter Resorption direkt an Proteasen binden.

Durch diese Bindung erfahren alle Transportmoleküle, insbesondere das α-2-Makroglobulin eine Strukturänderung von der physiologisch eher inaktiven „Slow-Form" in die aktive „Fast-Form". Ab diesem Moment ändert sich das Bindungsverhalten für über das physiologische Maß ausgeschüttete Zytokine vehement.

In der im Körper vorliegenden „Slow-Form" kann ein Transportmolekül zwei Zytokine reversibel binden. In der aktiven „Fast-Form" kann ein Transportmolekül bis zu 5 Zytokine irreversibel binden und langfristig aus der Blutbahn eliminieren. Mit diesen Forschungsergebnissen konnte man viele in der Empirie beobachteten Wirkungen von proteolytischen Enzymen wissenschaftlich über eine Modulation des Zytokinspiegels erklären.

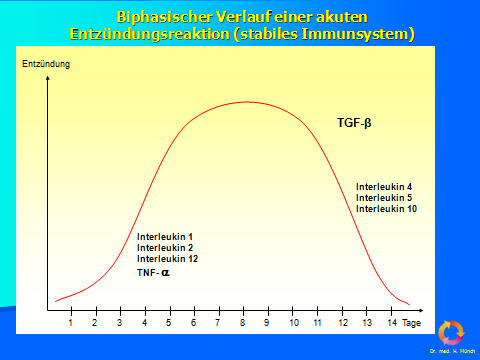

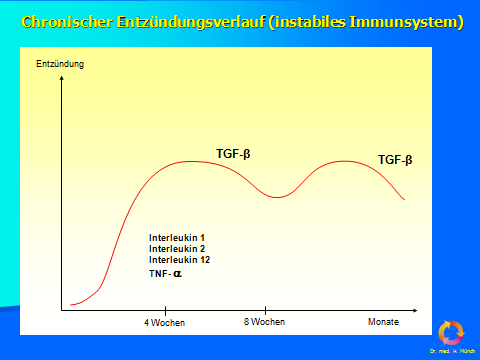

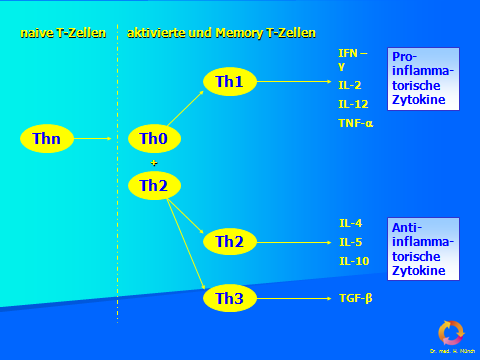

Alle Immunreaktionen des menschlichen Körpers haben als Grundlage eine Veränderung des Zytokinspiegels Richtung Aktivierung oder Deaktivierung einer z.B. Entzündungsreaktion. Werden bei einer akuten rheumatischen Entzündung vermehrt TNF-α und Interleukine 1 und 2 ausgeschüttet, binden durch Enzyme aktivierte Transportmoleküle diese nach quantitativen Gesichtspunkten; der Entzündungsschub wird wieder heruntergefahren. Hier erreichen Enzyme ähnliche Wirkungen wie teure TNF-α-Antikörper. Werden bei einer chronischen Entzündung vermehrt TGF-β und Interleukine 4/5 ausgeschüttet, binden durch Enzyme aktivierte Transportmoleküle diese vermehrt und helfen dem Körper, den Ablauf der chronischen Entzündung zu verbessern und steuern.

Die Wirkung der proteolytischen Enzyme lässt sich also über eine Modulation des Zytokinspiegels erklären. Eine besondere Bedeutung erlangt die gezielte Reduktion des Zytokins TGF-β, der in übermäßiger Konzentration an der Entstehung verschiedener pathologischer Prozesse beteiligt ist. Unabhängig von den Wirkungen proteolytischer Enzyme wird derzeit auch versucht, einen neuen Antikörper gegen TGF-β zu entwickeln (www.antisense.de).

Insbesondere in der Onkologie, wo bei Patienten schon die 400 fache Konzentration des physiologischen TGF-β Spiegels gemessen wurde, erreicht eine gezielte Reduktion Vorteile für Lebenserwartung und Lebensqualität.

Pharmakodynamisch gesehen sind proteolytische Enzyme wertvolle Immunmodulatoren, die über eine Beeinflussung des Zytokinspiegels aktivierend oder deaktivierend wirken und eine Homöostase des Immunsystems erhalten.

Deshalb erscheint bei Patienten mit einem Enzymmangel (Kranke, Ältere) eine vorbeugende Enzymsubstitution sinnvoll.

Enzyme

Literatur

[1] Wolf, Ransberger: Enzym Therapie. 1972.

[2] Seifert: Resorption von Makromolekülen aus dem Magen-Darmtrakt. Handbuch Innere Medizin.

[3] Zech R, Domagk G: & Enzyme-Biochemie. VCH Verlagsgesellschaft; 1986.

[4] Zollner: Innere Medizin. Springer Verlag; 1991.

Hier finden Sie eine ausgewählte Liste von Publikationen zu den Themen "Enzyme" und "Mikronährstoffe" zum Download